Entête de page

Bienvenue dans les musées

QuickLink (Découvrir, En ce moment, Visiter)

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus

En bref

Fermeture du Musée Historique

Le musée sera fermé du 2 avril au 17 mai 2024 pour travaux.

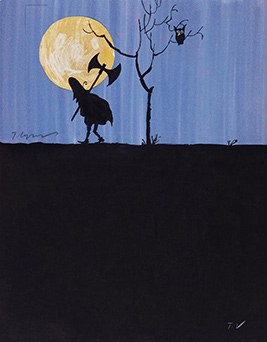

Fermeture du Musée Tomi Ungerer

Le musée sera fermé du 8 au 24 avril pour montage d'exposition. Rendez-vous le 25 avril dès 10h pour découvrir l'exposition "Julie Doucet. Une rétrospection".

Afficheur d'événements

En ce momentdans les musées

Bannière exposition

Toutes les expositions

En savoir plusAgrégateur de contenus

Agrégateur de contenus

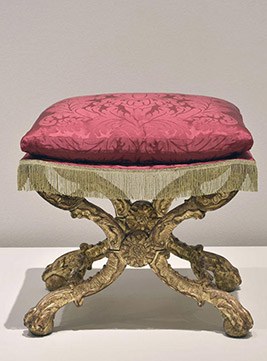

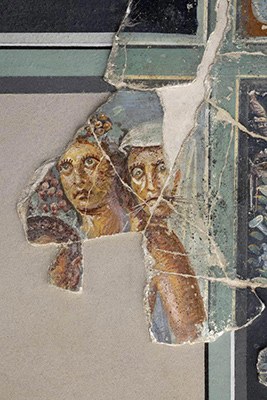

Les collections

Retrouvez toutes les oeuvres des musées de Strasbourg sur le portail dédié

Portail des collections